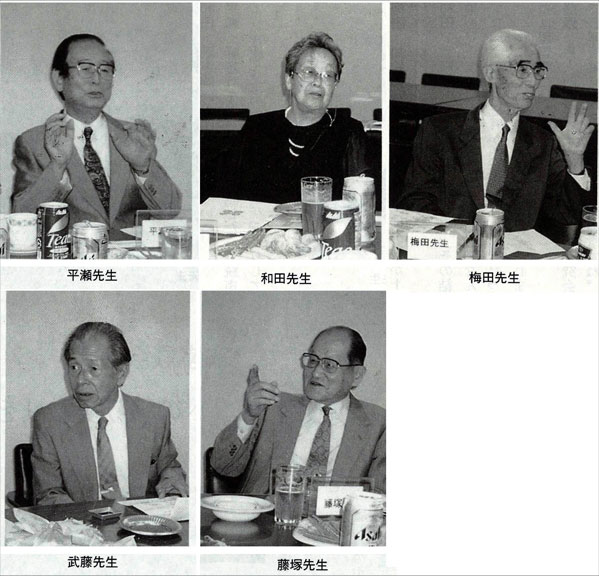

1950(昭和25)年の“校舎全焼”をめぐって

#1 翌日の朝日新聞の記事から

1950(昭和25)年5月10日、母校・戸山高校の校舎がほぼ全焼しました。翌日、5月11日付けの『朝日新聞』は次のように報じています。 「10日夜10時10分ころ新宿区戸山41都立戸山高等学校(校長平田巧)南側木造1階建

校舎中央付近から出火、消防庁では第4出動を行い70台の消防車が出動、消火につと

めたが同校2むね800坪を全焼、11時40分ころ鎮火した。…(以下は次の『朝日新聞』

の写真をお読みください。)」

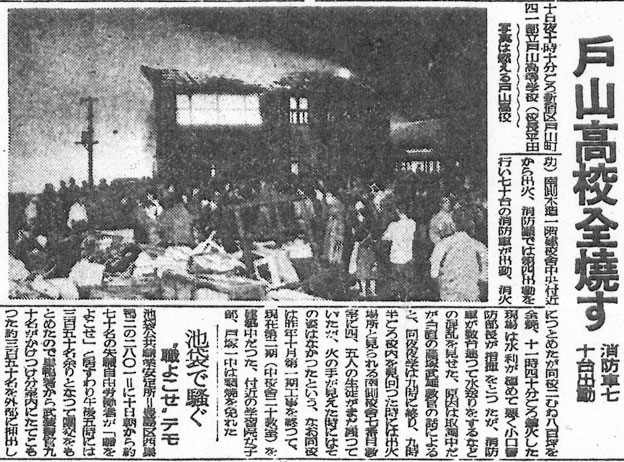

<5月11日付けの朝日新聞の写真>

#2 現場に駆けつけた当時の在校生へのインタビュ−から

筆者は、同夜この火事現場に駆けつけた在校生から、直接お話を伺えないかと考えました。そこで、深井奨学財団の庄内正文事務局長(昭29)に紹介されて、当時2年生だった昭和27年卒の伊藤成一理事に相談したところ、同期の高井良昌さんと梶屋庄佑さんが現場に駆けつけられたことがわかりました。そうして、伊藤さんを交えたお三方に、庄内さんと私とでインダビューすることになりました。昨年(2014年)8月25日、場所はパイラスクラブでした。 伊藤さん−−私は火事を知らなかったんだ。下井草は遠いから、翌日の新聞で知っ

た。旧近衛連隊の馬小屋を改造して造った校舎でね。レンガ造りの方は女子学習院、

馬小屋とその前のグランドを戸山高校でいただいて、2年の始まったばかりの時だっ

たね。

高井さん−−私は昔の四中のそばに住んでいた。市谷甲良町という町で。戦争中は

集団疎開していて、四中の市谷加賀町の校舎は5月25日の空襲ですっかり焼けちゃっ

て、運よく私の家は焼け残ったから、戻ってきて市谷小に戻り、そこに同居していた

四中を受験した。翌年から「四中」は「四高」に昇格し、中学は都立第四高校併設中学といったけどね。であの日、小学校の友達で四中生ではないのが私の家へ飛んできて、よっちゃん大変だよ、あんたの学校が火事だよ。それで自転車で駆けつけていった。そのときはまだ燃えていて、中には入れたから入ってみると、先生たちが一生懸命教室のドアをはずしている。それで中の大切な物を持ち出そうというわけ。ぼくは顕微鏡の箱を二つ持ち出した記憶がある。それがその後どこへ行ったかわかんないけどね。

梶屋さん−−私か行った時はもう入れなかった。先生方も何人かいらしてた。藤村

先生のお嬢さんをお見かけしたから、ブルさんも来ていたに違いない。お近くに住ん

でいたからね。印象に残っているのは、藤塚先生が直立不動で、すごい責任感じてい

るという姿でね、あんなに人間が変わるのかなあ、一晩でね、夜が明けたら髪の毛が

真っ白で、振り乱しちゃってね、それまでは確か黒かったよなあ。ほんとにすごかったのかなと思うんですよ。

宮川さん−−私は、駆けつけた一番最初の口だ。火事だ、という声で飛び出して、

戸山の方だったから、こりゃ大変だということで駆けつけた。そのときは馬小屋校舎

が燃えてるだけで、新校舎の方は燃えてなかった。で、事務室へ飛び込んだら、藤塚

先生がそれこそ必死になって物品を運び出していて、それからブルさんが来て平瀬さ

んが来て、卒業生が何人か来てましたね。藤塚さんから「出せる物はみんな出してく

れ」といわれて、いろんな物をけっこう運び出したよ。火のまわりは早かったね。消

防を見た記憶はありませんね。ホースは見たけど。鮮烈に覚えているのは、たしか野

球部のOBだと思うんだけれど、卒業生の一人がバットをもって、藤塚さんの話をしつ

こく聞こうとしていた新聞記者を追いかけ回していたことだね。

戦災で焼け出されて、転々として、火事の時は早稲田の野球部の安倍寮の隣に住ん

でいたから、早く駆けつけられたんだ。

11月に新校舎の一部が完成して、私ら3年だけがそこに入った。私は都立四高に入っ

て、都立戸山で卒業。卒業式は女子学習院の講堂を借りてやった。そこでやったのは

われわれだけだろうね。

#3 『くずの記録』と「放送週報」から

城北会事務局に『くずの記録』という本があります。先の山本さんたち昭和26年卒業の同期生による「卒業50周年記念誌」です(註)。それには「戸山高校全焼」と題して15ページにわたる特集が組まれているのですが、そこに、5月12日に放送部が発行した「放送週報」第6号が以下の文とともに紹介されています。「放送週報は4月10日に第1号を発刊したばかりであったが、校舎全焼で放送が不可能になったため、5月12日の第6号をもって廃刊と決めた。それにしても僅か1日ながら大変な取材をしている。おかげで校舎炎上の様子をいろいろな角度から想像することができる。」 「放送週報」の記事は次のとおりです。長いですが、全文を紹介いたします。

5月10日夜半、本校全焼す/原因は早稲田署で調査中

5月10日午後10時すぎ、南校舎東端理科実験室付近から出火し、折からの東南の風にあおられ、又高台で水利が悪かった為、南校舎1棟18教室と、北側中校舎2階建8教室と校長・職員室・宿直小使室など1棟、計延べ1200坪を全焼した。鎮火は11時40分。br />

同日、本校夜間過程の授業は午後9時5分前に終り、大部分の生徒は直ちに帰宅し、掃除当番にあたっていた生徒が掃除終了して帰途についたのは9時半ころであった。

又、宿直は藤塚先生と小使河津さんであり、9時半と同40分に全校を見まわり、便

所、宿直室、小使室を残して電灯のスイッチを全部切っている。

発火発見は女子学習院の事務員中原さんで、最後の映画を観てからの帰途、同院鐘

つき堂付近で本校東側便所の異常な物あかりに気付き、一旦帰宅(同院内にある)した

後、はっきりと火の手を見て直ちに同院の鐘を乱打し、宿直室の同院小使い室へ馳せ

消防署へ連絡したものである。

消防自動車の到着と共に直ちに消火が開始されたがすでに遅く、第二期工事現場・

玄関口・音楽室・西側便所を残して焼けたものである。

めざましい活躍/在校生、先輩等

火事を見付けると同時に付近の在校生・先輩は駆けつけ、職員の指導により、まだ

火の手の移らなかった中校舎の重要書類、放送器具等を運び出し、徹夜で警戒にあた

った。

直ちに復興に着手す

翌朝、6時のニュース、又は朝刊などを観、聴きしない生徒達は通常の登校姿で出

てきたが、一日にして激変した母校の姿を観て、ただ唖然とするばかりであった。

復興に関しては職員会議を直ちに開き、当面の大まかな処置をして、復興本部を置

き、なるべく早く通常授業の体制に復するよう努力することになった。

当分は区内各校に分散の大綱を決め、10時全校生徒を運動場に集め、校長から「ま

ことに申し訳ない。学校としては出来るだけのことをして諸君に不便はさせない」

との話があり、11、12日を休業し、13日全員登校を通知した。この間に善後策を協議

する模様である。

なお生徒会側は職員会議と一致協力して行く為、真杉君を委員長とする“生徒復興

対策委員会”を設置し、受付、警備等にあたることになった。11日は3年A・B組

12日は3年C・D組が登校し担当する。

<『くずの記録』と「放送週報」の写真>

「我々は終戦間近、空襲が激しくなってきたドサクサに紛れて無試験で都立四中に入った。その頃の記録によると、四中は250人の募集で230人ほどしか集まらず、再募集をやって定員にしたが、六中は300人の募集に対して350人も集まっていた。これは「四中は難しい」という先入観があって敬遠されたからであるが、結局その年の都立の中学校は全部無試験となった。後にいう「ポツダム入学」である。

このような事情での、四中史上空前絶後の“無試験入学”であったが、これは我々にとって大変迷惑な話であった。「お前らは四中始まって以来のくずだ」と言われたからだ。<中略>しかし「四中始まって以来の・・・」とまで言われれば、そこまで俺達の質は悪いのか、という気になる。それならば四中始まって以来の“くず”とはどういう人間たちなのか、を明らかにしようというのが、この記念誌の編集意図である。」

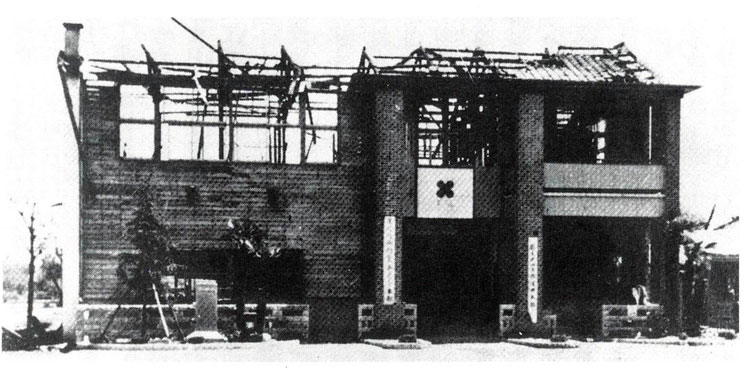

#4 『府立四中・都立戸山高校百年史』から

四中・戸山百年史も、もちろん校舎全焼について言及しています。すでに紹介した朝日新聞や放送週報と重複しない部分を引用します。 (前略)損害総額は約2000万円であった。本校にとっては20年3月10日と4月13日の戦

に続く、三度目の災害であった。

火災の翌11日、学校は直ちに都立戸山高校復興本部を設け、復興に向けての努力が始まった。13日には分散授業を行うことを決め、1年生8学級は四谷第四小学校、2

年生8学級中4学級が牛込原町小学校、4学級が牛込仲之小学校をそれぞれ借用し

た。また3年生6学級は牛込原町にある成城高等学校の教室を、放課後午後3時半より7時半まで、定時制は四谷第七小学校をそれぞれ借用し、6月になって3年生は、富久小学校の戦災を受けた教室の応急修理が終わるのを待ってそこに移転した。新築校舎での授業が始まったのも束の間、戦災のときのように再び他校の教室を借りての授業で、しかも学年ごとに別れ別れの学校生活となり、そのため教員は分散個所を巡回して授業をしなければならず、時間割の編成が一苦労であった。

<焼失した校舎の写真>

#5 『戸山高校新聞』第7〜12号と『城北会誌』第46号から

5月13日、『戸山高校新聞第7号』が発刊されました。生徒の全員登校に合わせたようです。それは1面トップに「本校校舎全焼/復興途上の災害/2時間の内に一握の灰/全てをあげて再建え」という4段の大きな見出しで「5月10日午後10時ごろ南校舎東側から出火、同12時ごろまでに南、中両校舎ともわずかの部分を残して全焼した。」という書き出しの記事があり、平田巧校長の次のような談話が掲載されています。 不慮の災害に際して 平田校長先生談

こんな思いもよらぬ災害にあって、全く生徒の皆さんにも父兄の方々にも、また都

民の皆さんにも申し訳ない。徹夜で働いて下さった方には深く謝意を表する。

対策としては、13日土曜までに付近各学校にお願いして何とか分散授業を行なえる

ようにしたい。このような一生の中にも数少ない災難にあって、ただ悲しみ意気消沈

してしまうのではいけないと思う。古人も「憂きことのなおこの上に積れかし、限り

ある身の力ためさん」と言っている。諸君とともに艱難をのり切って、この災難を

反って鍛錬の資とするように、立ち上がろうではないか。復興については全校あげて

積極的に協力されんことを望んでやまない。